作为一名深耕区域经济数据分析的从业者,我常被同行问到:“如何精准找到影响区域发展的关键抓手?”

这个问题,恰恰是我们去年为某省级规划部门完成的咨询项目的核心。

当时,对方面临的困境很典型——掌握了大量区域经济数据,却看不清科技、数字经济等要素到底在多大程度上推动发展,更不知道不同区域该如何精准施策。

这个项目最终形成的分析框架,或许能给更多关注区域协调发展的同仁带来启发。

我们选取了五大区内的省份作为分析样本,通过支持向量回归(SVR)模型结合SHAP值分析,拆解了科技、数字经济、市场需求等六大因素的实际作用。整个过程就像给区域发展做“CT扫描”:先用模型摸清各因素的整体影响力,再用可视化图表呈现区域差异,最后针对性地给出资源配置建议。

现在,这份分析的核心内容已整理成系列专题。

专题项目文件已分享在交流社群,阅读原文进群和500+行业人士共同交流和成长。

一、从“模糊感知”到“精准量化”:驱动因素分析的前世今生

谈及区域发展,我们总说“科技是第一生产力”“需求拉动增长”,但这些判断大多停留在定性层面。十年前,区域经济分析还依赖简单的线性回归,只能看出“谁相关”,说不清“影响多大”;五年前,机器学习开始走进研究,但模型像个“黑箱”,得出的结论难以落地。

直到近年来,SHAP值等可解释性分析工具的成熟,才让我们有机会掀开“黑箱”。就像医生看病,过去只能凭经验判断“可能是某因素影响”,现在能通过数据算出“这个因素的影响占比30%,那个占28%”。我们的分析,正是站在这样的技术演进节点上——既用SVR模型捕捉复杂的非线性关系,又靠SHAP值把模型结果“翻译”成决策者能看懂的语言。

二、六大因素的“力量比拼”:谁是驱动新质生产力的主力?

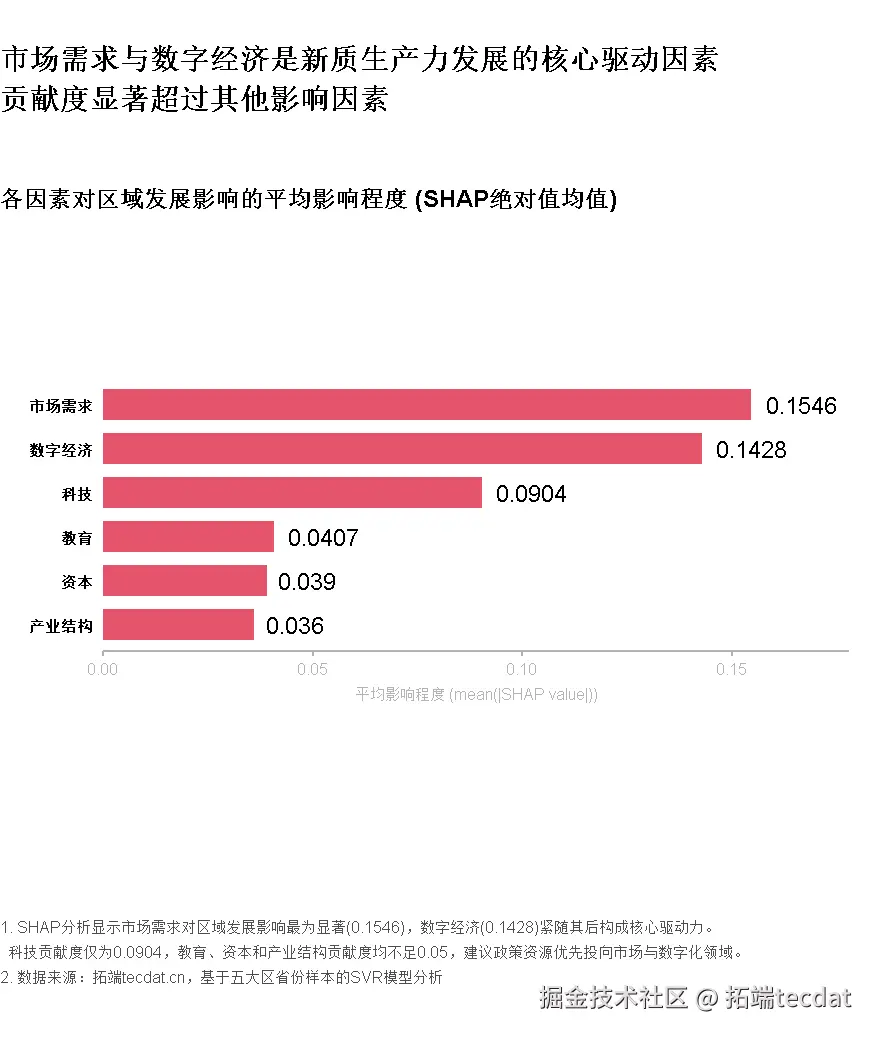

要弄清各因素的作用,第一步得算清它们的“贡献度”。我们选取了五大区内的所有省份数据,将科技、数字经济、市场需求、产业结构、教育、资本这六个要素放进模型,用SHAP值绝对值的均值来衡量各自的影响力——这个值越高,说明该因素对区域发展的整体拉动作用越显著。

结果有点出人意料:市场需求以30.72%的贡献度排在首位,数字经济紧随其后,占28.37%;科技以17.89%位列第三;而教育、资本、产业结构的占比相对较低,分别为8.09%、7.75%、7.15%。

Jingru Wang

可下载资源

9.Python用RNN循环神经网络:LSTM长期记忆、GRU门循环单元、回归和ARIMA对COVID-19新冠疫情新增人数时间序列预测

数据截图

这组数据背后,藏着很实在的逻辑。市场需求就像区域发展的“发动机”,消费者需要什么,企业就会跟着调整产品和服务,进而带动整个产业链升级。比如某中部省份,近年因消费升级带动了新能源汽车配套产业发展,就是市场需求拉动的典型。数字经济则像“润滑剂”,无论是制造业的智能改造还是服务业的线上转型,都离不开它——东部某省的纺织企业,通过数字平台打通供应链后,订单响应速度提升了40%,这正是数字经济的实际价值。

三、区域差异的“可视化呈现”:从条形图到蜂窝图的细节挖掘

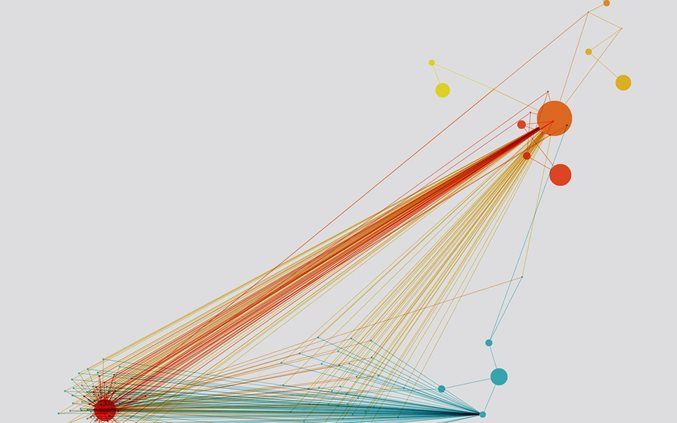

光看整体贡献度还不够,不同省份的情况可能大相径庭。我们用条形图直观展示了五大区各因素的平均影响大小(图1),能清晰看到市场需求和数字经济的“头部效应”。

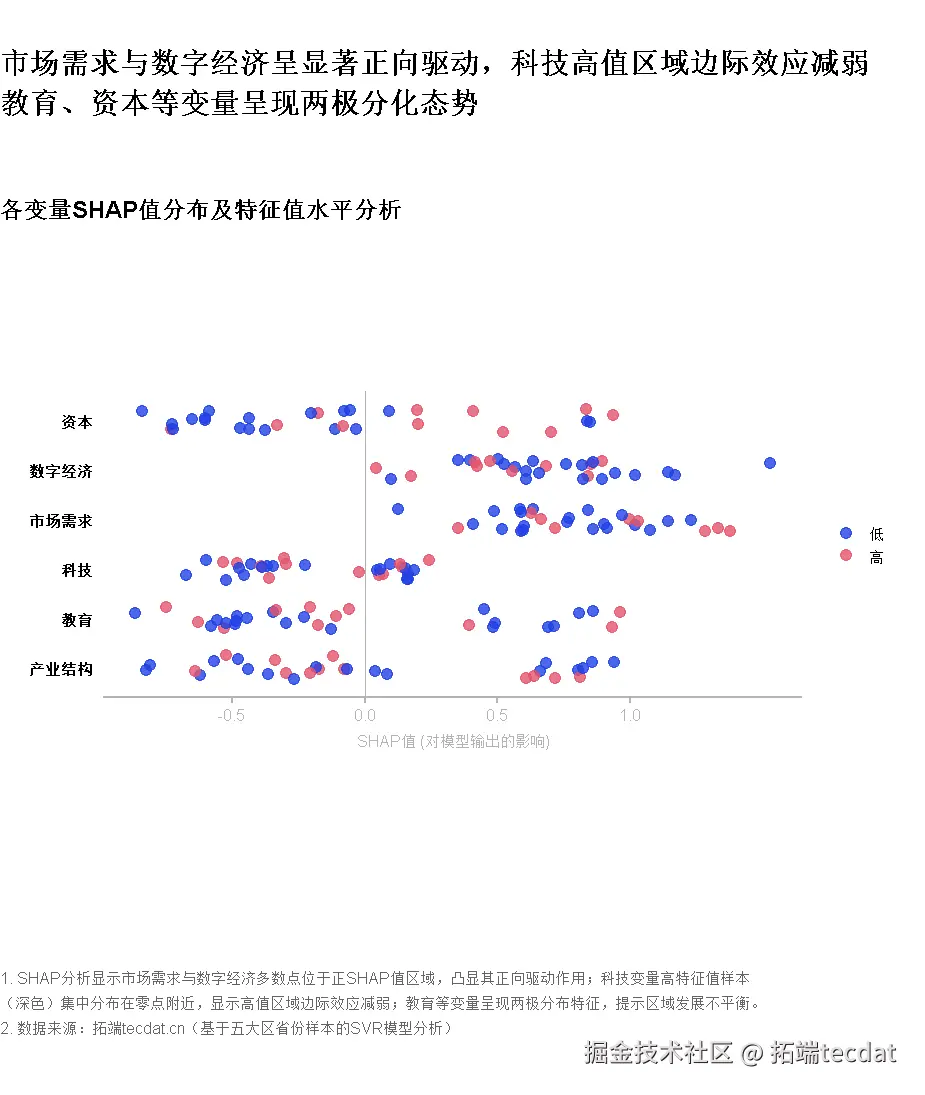

但真正能看出“门道”的是蜂窝图(图2)。这个图里,每个点代表一个省份,横轴是SHAP值(正值表示促进发展,负值表示抑制),颜色越深说明该因素的实际水平越高。

部分代码:

#创建解释器(通常使用训练集)

explainer=shap.KernelExplainer(svr_best.predict,X_train)

#计算SHAP值

shap_values=explainer.shap_values(X_test)

# 计算|SHAP|均值

shap_abs_mean = np.abs(shap_values).mean(axis=0)

print("每个特征的|SHAP|均值:\n",shap_abs_mean)

# 将特征名称和SHAP值的绝对值的均值对应起来

feature_names = X.columns

feature_importance = pd.DataFrame({

'feature': feature_names,

'shap_abs_mean': shap_abs_mean

随时关注您喜欢的主题

从图里能发现不少有意思的规律:

- 市场需求和数字经济的点大多落在SHAP值正数区域,而且颜色深浅分布均匀,说明这两个因素在多数省份都发挥着正向作用,且发展较均衡。比如西南某省,虽然数字经济基础不算顶尖,但通过政策引导保持市场供需平衡,同样实现了较好的发展拉动。

- 科技的情况有点特殊:颜色深(科技水平高)的点反而靠近SHAP值零点,颜色浅(科技水平中等)的点却离零点更远。这就像“锦上添花”和“雪中送炭”的区别——在科技已经很发达的地区,再追加投入的边际效益会递减;而在科技基础一般的地区,适度投入就能看到明显效果。

- 教育、资本、产业结构的点分布“两极分化”:颜色深的少数点落在SHAP值正数区域,多数颜色浅的点则在负数区域。这说明目前只有部分省份在这三个方面形成了发展优势,多数地区还有提升空间。比如某东部沿海省份,因高校密集、资本活跃,教育和资本对发展的拉动就很显著。

四、从分析到行动:不同区域该如何发力?

这些数据不是冰冷的数字,而是实实在在的行动指南。对决策者来说:

- 若所在区域属于市场需求旺盛但数字经济稍弱的地区,应优先补数字基建短板,让需求优势通过数字技术放大;

- 若科技投入效果不明显,不妨把资源转向科技基础较弱的邻近区域,通过“先富带后富”实现整体提升;

- 对于教育、资本等基础薄弱的地区,不宜盲目跟风投入,而应结合本地产业特色,比如农业大省可侧重发展职业教育,为特色产业输送人才。

关于分析师

关于分析师

Jingru Wang

在此对 Jingru Wang 对本文所作的贡献表示诚挚感谢,她在安徽大学完成了应用统计专业的研究生学业,专注特征工程与机器学习领域。擅长 Python、MySQL、SPSS 等工具的使用,在洽洽的数据运营工作与致远互联的软件实施项目中积累了丰富实践经验,能够将统计分析方法与实际业务需求相结合,为数据驱动的决策提供有力支持。

Python、Amos汽车用户满意度数据分析:BERT情感分析、CatBoost、XGBoost、LightGBM、ACSI、GMM聚类、SHAP解释、MICE插补、PCA降维、熵权法

Python、Amos汽车用户满意度数据分析:BERT情感分析、CatBoost、XGBoost、LightGBM、ACSI、GMM聚类、SHAP解释、MICE插补、PCA降维、熵权法 Python梯度提升树、XGBoost、LASSO回归、决策树、SVM、随机森林预测中国A股上市公司数据研发操纵融合CEO特质与公司特征及SHAP可解释性研究|附代码数据

Python梯度提升树、XGBoost、LASSO回归、决策树、SVM、随机森林预测中国A股上市公司数据研发操纵融合CEO特质与公司特征及SHAP可解释性研究|附代码数据 专题:2025年人工智能AI现状报告:技术与生产力洞察|附470+份报告PDF、数据仪表盘汇总下载

专题:2025年人工智能AI现状报告:技术与生产力洞察|附470+份报告PDF、数据仪表盘汇总下载 Python农业气象预测:优化决策树、SHAP模型可解释性、滑动窗口时序分析及交叉验证

Python农业气象预测:优化决策树、SHAP模型可解释性、滑动窗口时序分析及交叉验证